再訪のプロローグ(2025年9月の視点から)

2025年9月、秋の気配が漂い始めた書斎で、私の心は再び過去へと旅立っていた。先月、2003年の「青春18きっぷ」の旅を文章に起こしたことで、心の奥底に眠っていたもう一つの旅の記憶が、鮮やかに蘇ってきたのだ。それは、あの旅から11年後の2014年夏、全く逆のルートで再び日本の背骨を縦断した旅の記録である。

2003年と2014年。この二つの旅は、単なる往復ではない。11年という歳月が日本の鉄道地図をどう変え、そして私自身の旅のスタイルをどう変えたのかを映し出す、一対の鏡のようなものだった。

今、思い出されるのは、あの2014年の夏、再び「青春18きっぷ」を手に、新たな旅の計画を立てていた時のことだ。今度は、逆だ。北の果てから、南の果てへ。あの旅で辿り着いた終着点を、新たな旅の出発点とするのだ。

計画を練る段階で、11年という歳月の重みを突きつけられた。2003年の旅で生命線だった夜行快速「ムーンライト九州」「ムーンライトえちご」は、時刻表からその名を消していた。夜間の移動という魔法が使えなくなったことに加え、前回ひたすら先を目指すことに集中した反省から、今回は明確な意志を持って「寄り道」を楽しむことにした。それは、単に移動するだけでなく、鉄道が繋ぐ土地の息吹を肌で感じる旅への転換だった。結果、最西端の駅には立ち寄らずルートを単純化したにもかかわらず、全行程に8日間を要する計算となった。効率とは無縁の、線路と、そしてその沿線の土地とじっくり向き合う旅の始まりを意味していた。

第1章:北の起点、記憶を辿る

旅の始まりは、大阪から飛行機で羽田経由で稚内へ飛ぶという、現代的なアプローチだった。しかし、私の心は11年前の記憶をなぞっていた。最初の目的地は、路線バスで向かう日本最北端の地、宗谷岬公園。多くの観光客で賑わう中、間宮林蔵の像が見つめるオホーツク海は鉛色に鈍く光り、絶え間なく吹き付ける風は、真夏とはいえ南から来た旅人の汗ばんだ肌から容赦なく熱を奪っていく。三角錐のモニュメント「日本最北端の地の碑」の前に立ち、ここが日本のてっぺんであることを実感する。この涼やかで力強い風こそが、これから始まる長い旅の序章にふさわしいと思えた。

旅の始まりは、大阪から飛行機で羽田経由で稚内へ飛ぶという、現代的なアプローチだった。しかし、私の心は11年前の記憶をなぞっていた。最初の目的地は、路線バスで向かう日本最北端の地、宗谷岬公園。多くの観光客で賑わう中、間宮林蔵の像が見つめるオホーツク海は鉛色に鈍く光り、絶え間なく吹き付ける風は、真夏とはいえ南から来た旅人の汗ばんだ肌から容赦なく熱を奪っていく。三角錐のモニュメント「日本最北端の地の碑」の前に立ち、ここが日本のてっぺんであることを実感する。この涼やかで力強い風こそが、これから始まる長い旅の序章にふさわしいと思えた。

再びバスで稚内駅に戻ると、その変貌ぶりに息をのんだ。11年前に私を迎えてくれた、どこか物悲しさを漂わせる無骨なコンクリートの塊のような駅舎は跡形もなく、その場所には広大な駅前ロータリーが広がっていた。駅そのものは南へ100メートル移設され、跡地に生まれた広大な空間には、バスセンターや商業施設を内包したガラス張りのモダンな複合施設「キタカラ」が輝いていた。人の往来はまばらだったが、駅は町の新たな玄関口として、かつてを上回る存在感を放っていたのだ。この発展的な変化は、これから始まる長い旅への期待感を否応なく高めた。北の終着点がこれほど明るく整備されているのなら、南の終着点もまた、きっと前向きな変化を遂げているに違いない、と。そんな淡い期待を胸に、私は最初の列車に乗り込んだ。

再びバスで稚内駅に戻ると、その変貌ぶりに息をのんだ。11年前に私を迎えてくれた、どこか物悲しさを漂わせる無骨なコンクリートの塊のような駅舎は跡形もなく、その場所には広大な駅前ロータリーが広がっていた。駅そのものは南へ100メートル移設され、跡地に生まれた広大な空間には、バスセンターや商業施設を内包したガラス張りのモダンな複合施設「キタカラ」が輝いていた。人の往来はまばらだったが、駅は町の新たな玄関口として、かつてを上回る存在感を放っていたのだ。この発展的な変化は、これから始まる長い旅への期待感を否応なく高めた。北の終着点がこれほど明るく整備されているのなら、南の終着点もまた、きっと前向きな変化を遂げているに違いない、と。そんな淡い期待を胸に、私は最初の列車に乗り込んだ。

第2章:北の大地のひまわりと南下する鉄路

二日目の朝、名寄の宿で目を覚ました。この日は鉄道から一時的に離れ、この旅でどうしても見たかった絶景を目指す。名寄駅の近くでレンタカーを借り、向かったのは「なよろ ひまわり畑」だ。このイベントは、一つの広大な観光農園を指すのではなく、日進や智恵文といった地区に設けられた数カ所の会場の総称である。

二日目の朝、名寄の宿で目を覚ました。この日は鉄道から一時的に離れ、この旅でどうしても見たかった絶景を目指す。名寄駅の近くでレンタカーを借り、向かったのは「なよろ ひまわり畑」だ。このイベントは、一つの広大な観光農園を指すのではなく、日進や智恵文といった地区に設けられた数カ所の会場の総称である。

会場から会場へと車を走らせる道中にも、広大なひまわり畑が次々と車窓を流れていくが、それらは観賞用ではなく、ひまわり油を採るための農地であり、立ち入ることはできない。しかし、メイン会場に到着すると、そこでは自由に畑の中を散策することができた。背丈ほどもあるひまわりの間に設けられた小道を進むと、四方を黄色い壁に囲まれ、まるで巨大な花の迷路に迷い込んだかのようだった。ミツバチの羽音だけが聞こえる静寂の中で、見渡す限りのひまわりが太陽に向かって咲き誇る光景は、まさに圧巻の一言。この風景を見るためだけに、このルートを選んだ価値があったと確信する。

会場から会場へと車を走らせる道中にも、広大なひまわり畑が次々と車窓を流れていくが、それらは観賞用ではなく、ひまわり油を採るための農地であり、立ち入ることはできない。しかし、メイン会場に到着すると、そこでは自由に畑の中を散策することができた。背丈ほどもあるひまわりの間に設けられた小道を進むと、四方を黄色い壁に囲まれ、まるで巨大な花の迷路に迷い込んだかのようだった。ミツバチの羽音だけが聞こえる静寂の中で、見渡す限りのひまわりが太陽に向かって咲き誇る光景は、まさに圧巻の一言。この風景を見るためだけに、このルートを選んだ価値があったと確信する。

心ゆくまで絶景を堪能した後、名寄駅へと戻り車を返却。再び鉄路の人となり、宗谷本線をひたすら南下する。目指すは、日本有数の温泉地、登別。旭川、札幌と乗り継ぎを重ね、列車に揺られること数時間、この日の宿がある登別に到着したのは、空が茜色に染まり始めた頃だった。早速「地獄谷」へと足を運ぶと、谷底から立ち上る白煙と鼻を突く硫黄の匂いが、夕暮れの空の下で幻想的な雰囲気を醸し出していた。その夜は、旅の目的の一つであった乳白色の湯に体を沈めた。レンタカーの運転と長時間の列車移動で疲れた体が、芯からゆっくりと解きほぐされていく。これこそが、私が求めていた寄り道の旅の醍醐味だった。

心ゆくまで絶景を堪能した後、名寄駅へと戻り車を返却。再び鉄路の人となり、宗谷本線をひたすら南下する。目指すは、日本有数の温泉地、登別。旭川、札幌と乗り継ぎを重ね、列車に揺られること数時間、この日の宿がある登別に到着したのは、空が茜色に染まり始めた頃だった。早速「地獄谷」へと足を運ぶと、谷底から立ち上る白煙と鼻を突く硫黄の匂いが、夕暮れの空の下で幻想的な雰囲気を醸し出していた。その夜は、旅の目的の一つであった乳白色の湯に体を沈めた。レンタカーの運転と長時間の列車移動で疲れた体が、芯からゆっくりと解きほぐされていく。これこそが、私が求めていた寄り道の旅の醍醐味だった。

第3章:本州上陸、麺と複雑な鉄路

三日目、登別を出発し函館へ。青函トンネルを越える時が来た。2016年の北海道新幹線開業を控え、この津軽海峡線もまた、大きな変化の前夜にあった。私が乗車した特急「スーパー白鳥」は、間もなくその役目を終える運命にあったが、まだ在来線が北海道と本州を結ぶ大動脈として君臨していた最後の時代だった。本州に上陸し、奥羽本線を南下。この日の宿は、秋田県の大館。短い北の大地との別れを惜しみつつ、本州での長い旅路に備えた。

四日目、羽越本線で日本海沿いを南下する。昼食のために酒田で途中下車したのには、明確な目的があった。本場の酒田ラーメンを味わうことだ。運ばれてきた一杯は、透き通った醤油スープに、自家製の細い麺が静かに横たわっていた。スープを一口すすると、煮干しや昆布、そして飛び魚(あご)からとったという魚介系の出汁がはっきりと香り立つ。関西のだし文化で育った私にとって「優しい」と表現するには魚の風味が力強いが、これこそが本場の味。この一杯のために酒田に立ち寄ったのだと、心から満足した。

四日目、羽越本線で日本海沿いを南下する。昼食のために酒田で途中下車したのには、明確な目的があった。本場の酒田ラーメンを味わうことだ。運ばれてきた一杯は、透き通った醤油スープに、自家製の細い麺が静かに横たわっていた。スープを一口すすると、煮干しや昆布、そして飛び魚(あご)からとったという魚介系の出汁がはっきりと香り立つ。関西のだし文化で育った私にとって「優しい」と表現するには魚の風味が力強いが、これこそが本場の味。この一杯のために酒田に立ち寄ったのだと、心から満足した。

満腹になった後、旅は複雑な内陸ルートへと分け入っていく。新津から上越線に乗り換え、越後川口からは車窓に広がる千曲川の渓谷美を楽しみながら飯山線で長野へ。駅の周辺は、翌年に迫った北陸新幹線金沢延伸開業に向けた工事の真っ最中で、変化の槌音が響き渡っていた。華やかな新幹線の未来と、その裏でひっそりと姿を変えていく在来線の現実。その対比に一抹の寂しさを感じながら、最後に信越本線に乗り、この日の宿がある直江津に到着した。

満腹になった後、旅は複雑な内陸ルートへと分け入っていく。新津から上越線に乗り換え、越後川口からは車窓に広がる千曲川の渓谷美を楽しみながら飯山線で長野へ。駅の周辺は、翌年に迫った北陸新幹線金沢延伸開業に向けた工事の真っ最中で、変化の槌音が響き渡っていた。華やかな新幹線の未来と、その裏でひっそりと姿を変えていく在来線の現実。その対比に一抹の寂しさを感じながら、最後に信越本線に乗り、この日の宿がある直江津に到着した。

第4章:秘境駅と湖西の道

五日目、この旅程のハイライトの一つであり、このルートを選んだ大きな理由である筒石駅で普通列車を下車した。頸城トンネルの内部、地下40メートルに設けられたホームに降り立った瞬間、地上の夏の暑さとは無縁の、ひんやりと湿った空気が全身を包む。地上へと続く道は、遥か頭上に見える小さな光点を目指し、ひたすら階段を上る「登山」だった。建設時の斜坑を活用したという、下りホームからの290段の無骨なコンクリートの階段は、終わりが見えない。涼しい坑内のおかげで、上っている最中は不思議と汗は出ない。

五日目、この旅程のハイライトの一つであり、このルートを選んだ大きな理由である筒石駅で普通列車を下車した。頸城トンネルの内部、地下40メートルに設けられたホームに降り立った瞬間、地上の夏の暑さとは無縁の、ひんやりと湿った空気が全身を包む。地上へと続く道は、遥か頭上に見える小さな光点を目指し、ひたすら階段を上る「登山」だった。建設時の斜坑を活用したという、下りホームからの290段の無骨なコンクリートの階段は、終わりが見えない。涼しい坑内のおかげで、上っている最中は不思議と汗は出ない。 しかし、息を切らしながら最後の段を上りきり、小さな駅舎を抜けて外に出た瞬間、8月の熱気が体にまとわりつき、溜まっていた汗が一気に噴き出した。

しかし、息を切らしながら最後の段を上りきり、小さな駅舎を抜けて外に出た瞬間、8月の熱気が体にまとわりつき、溜まっていた汗が一気に噴き出した。

汗だくのまま向かったのは、駅からほど近い筒石漁港だ。家々が肩を寄せ合うように密集する路地を抜けると、穏やかな日本海が広がっていた。 海沿いには、風雪に耐え抜いてきたであろう、年季の入った木造の舟屋が立ち並んでいる。打ち寄せる波の音と、時折聞こえるカモメの鳴き声だけが響く静かな漁港は、まるで時間が止まっているかのようだった。

海沿いには、風雪に耐え抜いてきたであろう、年季の入った木造の舟屋が立ち並んでいる。打ち寄せる波の音と、時折聞こえるカモメの鳴き声だけが響く静かな漁港は、まるで時間が止まっているかのようだった。

再び列車に乗るため、あの地底駅へと戻った。次に乗る普通列車が来るまで、まだ時間がある。駅員の案内で、重厚な扉で仕切られたホーム手前の待合スペースで待機していると、遠くからトンネルの奥が鳴動するような轟音が響き渡り、特急列車の通過が近いことを知った。やがて、固く閉ざされた扉の向こうを、列車が地底全体を揺るがすような轟音とともに駆け抜けていく。直接ホームに立っているわけではないのに、扉の隙間から漏れ出す風と、足元から突き上げてくるような振動は凄まじかった。この非日常的な体験こそが、この駅を訪れた最大の目的だったのだ。今では北陸新幹線の延伸に伴い、この区間は第三セクターに移管され、特急列車が通過することはなくなった。あの轟音を聞くことができたのも、また失われた旅の記憶の一つである。

再び列車に乗るため、あの地底駅へと戻った。次に乗る普通列車が来るまで、まだ時間がある。駅員の案内で、重厚な扉で仕切られたホーム手前の待合スペースで待機していると、遠くからトンネルの奥が鳴動するような轟音が響き渡り、特急列車の通過が近いことを知った。やがて、固く閉ざされた扉の向こうを、列車が地底全体を揺るがすような轟音とともに駆け抜けていく。直接ホームに立っているわけではないのに、扉の隙間から漏れ出す風と、足元から突き上げてくるような振動は凄まじかった。この非日常的な体験こそが、この駅を訪れた最大の目的だったのだ。今では北陸新幹線の延伸に伴い、この区間は第三セクターに移管され、特急列車が通過することはなくなった。あの轟音を聞くことができたのも、また失われた旅の記憶の一つである。

再び列車に乗り、北陸本線を西へ。敦賀、近江塩津と乗り継ぎ、琵琶湖の西岸を走り抜ける湖西線で山科、京都を経由。そのまま東海道本線、山陽本線を乗り継ぎ、この日は一気に距離を稼いで岡山で宿をとった。

第5章:九州へ、そしてクライマックス「宗太郎越え」

六日目、ついに九州へ。小倉から日豊本線に入り、中津で途中下車した。ここでの目的は、「唐揚げの聖地」を巡ることだ。駅前の観光案内所で自転車を借りると、一緒に「中津市からあげマップ」も手渡された。この心強い地図のおかげで、福澤諭吉旧居や中津城など城下町の風情が残る街並みを散策しつつ、効率よく数軒の専門店をはしごすることができた。揚げたての熱々を頬張ると、店ごとに異なる秘伝のタレの味が口に広がる。この味を確かめるためだけに中津に来た甲斐があった。そして、この日の宿は、旅のクライマックスを翌日に控えた佐伯。

六日目、ついに九州へ。小倉から日豊本線に入り、中津で途中下車した。ここでの目的は、「唐揚げの聖地」を巡ることだ。駅前の観光案内所で自転車を借りると、一緒に「中津市からあげマップ」も手渡された。この心強い地図のおかげで、福澤諭吉旧居や中津城など城下町の風情が残る街並みを散策しつつ、効率よく数軒の専門店をはしごすることができた。揚げたての熱々を頬張ると、店ごとに異なる秘伝のタレの味が口に広がる。この味を確かめるためだけに中津に来た甲斐があった。そして、この日の宿は、旅のクライマックスを翌日に控えた佐伯。

七日目の朝、佐伯駅のホームに立った私は、逸る気持ちと一抹の緊張感を覚えていた。いよいよ、この旅最大のクライマックス、宮崎・大分県境に横たわる「宗太郎越え」に挑む時が来たのだ。

七日目の朝、佐伯駅のホームに立った私は、逸る気持ちと一抹の緊張感を覚えていた。いよいよ、この旅最大のクライマックス、宮崎・大分県境に横たわる「宗太郎越え」に挑む時が来たのだ。

この区間がなぜ難所なのか。その理由は、特急券を持たぬ「青春18きっぷ」の旅人にとって、時刻表が突きつける厳しい現実にあった。日豊本線は九州の東海岸を縦断する紛れもない大動脈であり、この佐伯〜延岡間も特急列車は頻繁に行き交っている。しかし、それにもかかわらず、普通列車に限っては話が全く別で、その本数は極端に少ないのだ。物理的な峠越えの困難さ以上に、この時刻表に刻まれた普通列車のあまりの少なさこそが、この区間を「青春18きっぷ」の旅人にとって最大の「難所」たらしめているのである。

2014年当時ですら、この区間を走る普通列車は1日にわずか3往復。一本の乗り遅れが、その後の計画すべてを破綻させる。緻密な計画と、それを実行する意志が試される、まさにクライマックスだった。現在(2025年)ではさらに厳しくなり、区間内の重岡駅を南下する普通列車は朝の6時台の一本のみ。もしこの区間で途中下車しようものなら、その先に進むには翌日まで待つしかない。そう考えると、日に3本もの選択肢があった2014年の挑戦は、なんと贅沢なものであったか。

2014年当時ですら、この区間を走る普通列車は1日にわずか3往復。一本の乗り遅れが、その後の計画すべてを破綻させる。緻密な計画と、それを実行する意志が試される、まさにクライマックスだった。現在(2025年)ではさらに厳しくなり、区間内の重岡駅を南下する普通列車は朝の6時台の一本のみ。もしこの区間で途中下車しようものなら、その先に進むには翌日まで待つしかない。そう考えると、日に3本もの選択肢があった2014年の挑戦は、なんと贅沢なものであったか。

やがてホームに滑り込んできたのは、たった一両のディーゼルカー。乗客は私を含め数えるほどで、その顔ぶれからして同じ目的を持つ「同業者」であることは明らかだった。列車は深い山間を縫うように、ゆっくりと、しかし着実に高度を上げていく。車窓にはただ深い緑が続くだけだ。重岡、宗太郎といった、鉄道で訪れることが極めて難しい駅を過ぎるたびに、この国の広さと、鉄道というインフラの偉大さを改めて噛みしめる。そして、長い長い峠を越え、宮崎県側へと下り始めた時、確かな手応えとともに安堵のため息が漏れた。この難所を越えたことで、この旅の成功はほぼ約束されたようなものだった。

やがてホームに滑り込んできたのは、たった一両のディーゼルカー。乗客は私を含め数えるほどで、その顔ぶれからして同じ目的を持つ「同業者」であることは明らかだった。列車は深い山間を縫うように、ゆっくりと、しかし着実に高度を上げていく。車窓にはただ深い緑が続くだけだ。重岡、宗太郎といった、鉄道で訪れることが極めて難しい駅を過ぎるたびに、この国の広さと、鉄道というインフラの偉大さを改めて噛みしめる。そして、長い長い峠を越え、宮崎県側へと下り始めた時、確かな手応えとともに安堵のため息が漏れた。この難所を越えたことで、この旅の成功はほぼ約束されたようなものだった。

第6章:南の終着点と、旅の「後日譚」

宮崎、鹿児島と南下し、鹿児島中央駅(かつての西鹿児島駅)から、最後の路線、指宿枕崎線に乗り換える。車窓に広がるのは、11年前の旅の始まりを追体験するかのような風景。やがて進行方向右手に、開聞岳が見えてきた。空は見事に晴れ渡っているのに、肝心の山頂だけがすっぽりと雲に覆われている。11年前に見たあの完璧で優美な稜線の全貌を拝むことは叶わなかったが、裾野から中腹にかけての馴染み深い姿が目に飛び込んできただけで、胸が高鳴った。

宮崎、鹿児島と南下し、鹿児島中央駅(かつての西鹿児島駅)から、最後の路線、指宿枕崎線に乗り換える。車窓に広がるのは、11年前の旅の始まりを追体験するかのような風景。やがて進行方向右手に、開聞岳が見えてきた。空は見事に晴れ渡っているのに、肝心の山頂だけがすっぽりと雲に覆われている。11年前に見たあの完璧で優美な稜線の全貌を拝むことは叶わなかったが、裾野から中腹にかけての馴染み深い姿が目に飛び込んできただけで、胸が高鳴った。

列車が西大山駅に停車した際には、ホームに降り立ち、その標柱を感慨深く眺めた。2003年には正真正銘「日本最南端の駅」だったこの場所は、沖縄のゆいレール開業により、今は「JR日本最南端の駅」とその役割を変えていた。変わらぬ開聞岳の姿と、変わってしまった称号。その対比が、11年という歳月を物語っていた。

列車が西大山駅に停車した際には、ホームに降り立ち、その標柱を感慨深く眺めた。2003年には正真正銘「日本最南端の駅」だったこの場所は、沖縄のゆいレール開業により、今は「JR日本最南端の駅」とその役割を変えていた。変わらぬ開聞岳の姿と、変わってしまった称号。その対比が、11年という歳月を物語っていた。

そして、七日間にわたる鉄道旅の終わりを告げ、列車はついに終着、枕崎駅のホームに滑り込んだ。しかし、ホームに降り立った私を待っていたのは、安堵感よりもむしろ、旅の始まりに抱いた淡い期待を根底から覆す光景だった。記憶の中にあるはずの、鹿児島交通時代の歴史を物語る大きな木造駅舎も、終着駅としての風格を漂わせていた広いロータリーも、跡形もなく消え去っていたのだ。

そして、七日間にわたる鉄道旅の終わりを告げ、列車はついに終着、枕崎駅のホームに滑り込んだ。しかし、ホームに降り立った私を待っていたのは、安堵感よりもむしろ、旅の始まりに抱いた淡い期待を根底から覆す光景だった。記憶の中にあるはずの、鹿児島交通時代の歴史を物語る大きな木造駅舎も、終着駅としての風格を漂わせていた広いロータリーも、跡形もなく消え去っていたのだ。

目の前にあるのは、申し訳程度に設置された一本のホームと、それに続く細い通路だけ。もし一度この場所を離れ、町の中から駅を探そうとしたら、果たして見つけられるだろうか。あまりの存在感のなさに、そんな不安すらよぎった。ホームの横に、市民の寄付によって建てられたという真新しい待合室がぽつんと佇んでいるが、それは町の中心としての顔を失い、ただの「線路の終わり」へと矮小化してしまった駅の姿を、より一層際立たせていた。

その瞬間、旅の始まりで見た稚内駅の整然とした姿が脳裏にフラッシュバックした。人の往来こそ多くはなかったが、北の終着点は、未来へ向けてその存在感を増していた。しかし、南の終着点は、過去の栄光を失い、町の中に埋もれるようにしてかろうじて存在している。このあまりにも対照的な南北の姿は、日本の地方が抱える厳しい現実そのものだった。私がこの旅で最後に見たかったものは、単なる地理的な終着点ではない。11年前の記憶と繋がる「心の終着点」だったのだ。その場所が失われてしまったという現実は、この旅が単なる逆ルートの再現ではなく、時の流れがもたらす光と影の両面を突きつけられる旅であったことを痛感させた。それは旅の終わりにふさわしい、少しだけほろ苦い、しかし決定的な区切りとなった。

その瞬間、旅の始まりで見た稚内駅の整然とした姿が脳裏にフラッシュバックした。人の往来こそ多くはなかったが、北の終着点は、未来へ向けてその存在感を増していた。しかし、南の終着点は、過去の栄光を失い、町の中に埋もれるようにしてかろうじて存在している。このあまりにも対照的な南北の姿は、日本の地方が抱える厳しい現実そのものだった。私がこの旅で最後に見たかったものは、単なる地理的な終着点ではない。11年前の記憶と繋がる「心の終着点」だったのだ。その場所が失われてしまったという現実は、この旅が単なる逆ルートの再現ではなく、時の流れがもたらす光と影の両面を突きつけられる旅であったことを痛感させた。それは旅の終わりにふさわしい、少しだけほろ苦い、しかし決定的な区切りとなった。

だが、私の旅にはまだ続きがある。枕崎に到着した日は、そのまま指宿まで戻り宿をとった。翌日、旅の最終章として計画していた、観光特急「指宿のたまてばこ」に乗車した。浦島太郎伝説がテーマのこの列車は、海側を向いた座席、本棚をイメージした内装、そして駅に到着するとドアから噴き出す白い煙の演出まで、全てが遊び心に満ており、これまでの鈍行旅とは全く違う楽しさに、思わず童心に返る。

だが、私の旅にはまだ続きがある。枕崎に到着した日は、そのまま指宿まで戻り宿をとった。翌日、旅の最終章として計画していた、観光特急「指宿のたまてばこ」に乗車した。浦島太郎伝説がテーマのこの列車は、海側を向いた座席、本棚をイメージした内装、そして駅に到着するとドアから噴き出す白い煙の演出まで、全てが遊び心に満ており、これまでの鈍行旅とは全く違う楽しさに、思わず童心に返る。

そして、この8日間にわたる旅の、正真正銘の締めくくりが待っていた。鹿児島市内の老舗鰻店だ。鹿児島県は温暖な気候と豊かな水資源に恵まれ、日本一の鰻の生産地として知られる。この旅を計画した時から、最後は本場の鰻で締めると心に決めていたのだ。店内に足を踏み入れると、炭火で鰻を焼く香ばしい匂いが立ち込めている。私が注文したのは「お昼の鰻会席」。お盆に載せられて運ばれてきたのは、主役である蒲焼を中心に、サラダや酢の物、刺身までが並ぶ、豪華な昼食だった。照りの美しい蒲焼は、一口食べると表面はパリッと香ばしく、中の身は驚くほどふっくらと柔らかい。濃厚な旨味が口の中でとろける。それだけでなく、新鮮な刺身やさっぱりとした酢の物が、鰻の濃厚な味わいをさらに引き立ててくれる。8日間の長い旅の疲れが、この多彩で豊かな味わいと共に、じんわりと溶けていくようだった。これ以上の締めくくりは、ない。

そして、この8日間にわたる旅の、正真正銘の締めくくりが待っていた。鹿児島市内の老舗鰻店だ。鹿児島県は温暖な気候と豊かな水資源に恵まれ、日本一の鰻の生産地として知られる。この旅を計画した時から、最後は本場の鰻で締めると心に決めていたのだ。店内に足を踏み入れると、炭火で鰻を焼く香ばしい匂いが立ち込めている。私が注文したのは「お昼の鰻会席」。お盆に載せられて運ばれてきたのは、主役である蒲焼を中心に、サラダや酢の物、刺身までが並ぶ、豪華な昼食だった。照りの美しい蒲焼は、一口食べると表面はパリッと香ばしく、中の身は驚くほどふっくらと柔らかい。濃厚な旨味が口の中でとろける。それだけでなく、新鮮な刺身やさっぱりとした酢の物が、鰻の濃厚な味わいをさらに引き立ててくれる。8日間の長い旅の疲れが、この多彩で豊かな味わいと共に、じんわりと溶けていくようだった。これ以上の締めくくりは、ない。

エピローグ:二つの旅を終えて(2025年9月の視点から)

あの2014年の旅の終わり、鹿児島から大阪へ戻る飛行機の窓から雲を眺めながら、私は二つの旅の記憶を反芻していたのを思い出す。2003年の旅が、時刻表と格闘しながら日本の鉄道網の四肢を踏破する「縦断の旅」だったとすれば、2014年の旅は、失われた鉄道風景を惜しみ、その土地の魅力を味わい、そして日本の南北で対照的な時の流れを目の当たりにする「寄り道の旅」だったと、あの時感じた。

あの2014年の旅の終わり、鹿児島から大阪へ戻る飛行機の窓から雲を眺めながら、私は二つの旅の記憶を反芻していたのを思い出す。2003年の旅が、時刻表と格闘しながら日本の鉄道網の四肢を踏破する「縦断の旅」だったとすれば、2014年の旅は、失われた鉄道風景を惜しみ、その土地の魅力を味わい、そして日本の南北で対照的な時の流れを目の当たりにする「寄り道の旅」だったと、あの時感じた。

そして今、2025年の書斎から改めて振り返ると、あの2014年の旅すらも、もはや再現不可能な「失われた旅」となっていることに気づかされる。北陸新幹線と北海道新幹線は開業し、宗太郎越えはさらに険しい道のりとなった。

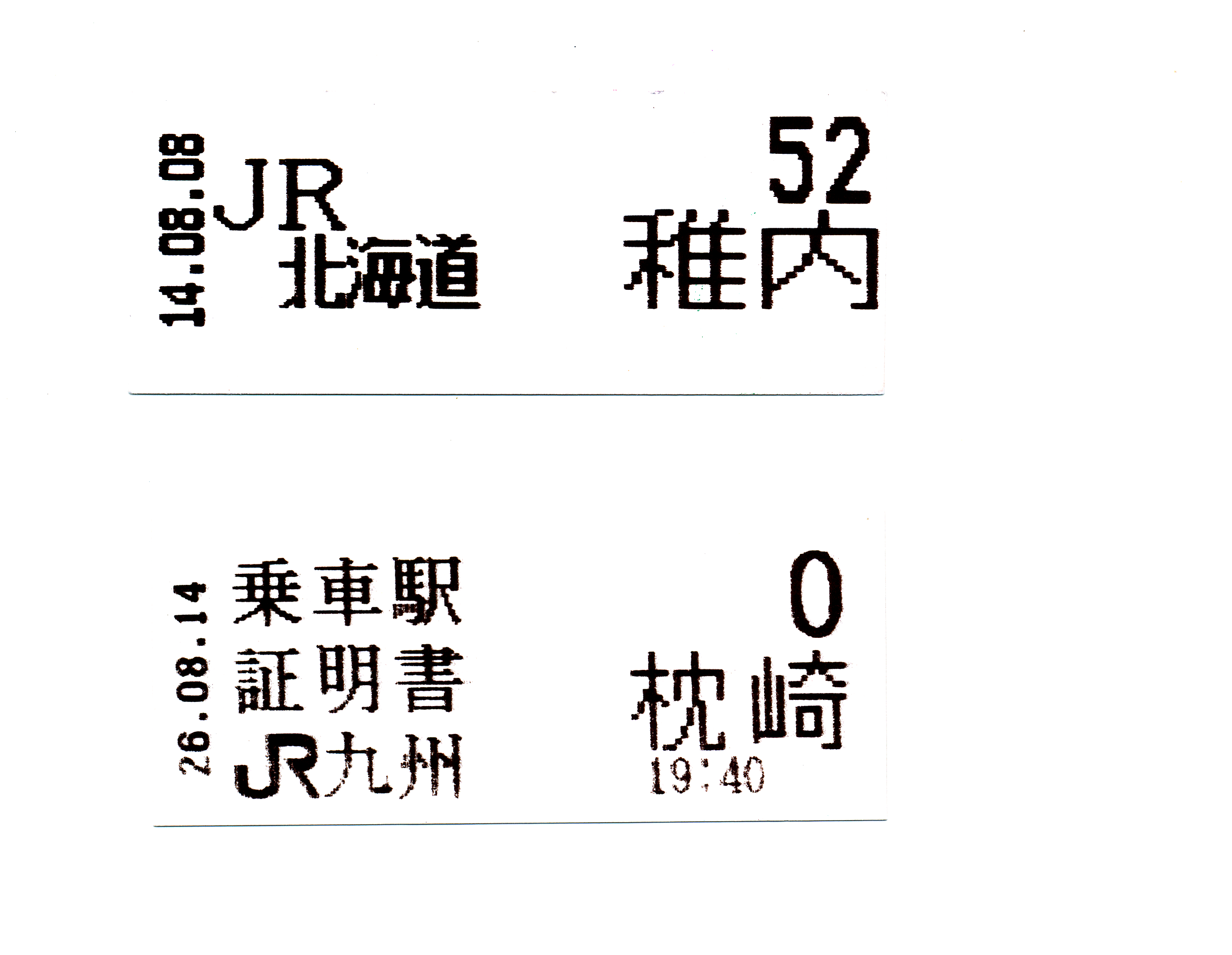

書斎の引き出しの奥には、2003年の色褪せた「青春18きっぷ」が眠っている。2014年の旅の切符はもう手元にないが、稚内と枕崎で手に入れた乗車整理券だけが、あの旅の確かな証として残っている。二つの旅の物証を並べてみる。それは単なる紙片ではない。変わりゆく日本と、その中で変わらない旅の価値を教えてくれる、私だけの歴史の証人なのだ。

書斎の引き出しの奥には、2003年の色褪せた「青春18きっぷ」が眠っている。2014年の旅の切符はもう手元にないが、稚内と枕崎で手に入れた乗車整理券だけが、あの旅の確かな証として残っている。二つの旅の物証を並べてみる。それは単なる紙片ではない。変わりゆく日本と、その中で変わらない旅の価値を教えてくれる、私だけの歴史の証人なのだ。