序章:神話と湖の交わるところへ

なぜ今回の旅先に、松江・出雲を選んだのか。その答えは、これまでの旅の記憶の中にあった。かつて天孫降臨の地、高千穂を訪れて以来、私は日本の神話が息づく土地に強く惹かれるようになった。また、雄大な洞爺湖のほとりに立った旅では、湖が持つ静謐な風景に深く心を動かされた。神話と湖。私の心を捉えた二つのテーマが交差する場所はどこだろうかと考えたとき、自然と浮かび上がってきたのが、この出雲の国だった。

しかし、旅の目的地を決めるのは、物語の始まりに過ぎない。その土地をどう歩き、何を感じるか。旅の準備を進める中で、私の心を捉えたのは一人の異邦人の存在だった。ラフカディオ・ハーン、後の小泉八雲。彼もまた、この「神々の国の首都」の神秘と、宍道湖の美しさに魅了された一人だった。彼が残した文章を読み解くうち、旅のテーマは、いつしか彼が愛した「知られぬ日本の面影」を探すことへと、自然と定まっていった。神話と湖というきっかけから始まった旅は、八雲という水先案内人を得て、より深い物語へと舵を切ることになったのだ。

そんな思いを胸に、旅は西日にきらめく宍道湖の上空から始まった。伊丹空港を飛び立った飛行機の窓から身を乗り出すように眺めると、眼下には雄大な湖と、それに寄り添うように広がる松江の市街地が見える。八雲が愛した風景に、今、私もまた迎え入れられた。

そんな思いを胸に、旅は西日にきらめく宍道湖の上空から始まった。伊丹空港を飛び立った飛行機の窓から身を乗り出すように眺めると、眼下には雄大な湖と、それに寄り添うように広がる松江の市街地が見える。八雲が愛した風景に、今、私もまた迎え入れられた。

出雲縁結び空港から連絡バスに乗り、一路、松江しんじ湖温泉へ。車窓を流れる穏やかな湖面の風景は、都会の喧騒に慣れた心を解きほぐしていく。この湖が、八雲の創作意欲をかき立て、数々の物語の背景となったのかと思うと、見慣れたはずの水のきらめきも、どこか神秘的な色合いを帯びて見えた。

第一日:宍道湖の夕べと水の都の夜

ホテルに荷物を置くと、まだ日の暮れきらない湖畔へと足を向けた。夕日が雲間に隠れ、空と湖面を淡いオレンジ色に染め上げている。散策する人々の影が長く伸び、静かな時間が流れる。これこそが、八雲が愛した松江の一日の終わりの風景なのだろう。

ホテルに荷物を置くと、まだ日の暮れきらない湖畔へと足を向けた。夕日が雲間に隠れ、空と湖面を淡いオレンジ色に染め上げている。散策する人々の影が長く伸び、静かな時間が流れる。これこそが、八雲が愛した松江の一日の終わりの風景なのだろう。

ホテルの屋上テラスからは、夕闇が迫る街を一望できた。宍道湖大橋を渡る車のライトが光の帯となり、松江駅方面のビル群がシルエットとなって浮かび上がる。日が落ち、街の灯りが湖面に映り込む頃、レストランの窓際の席でフランス料理のコースをいただいた。磨き上げられた窓の向こうに広がる宍道湖の夜景は、それ自体が最高の前菜だった。この美しい景色を楽しみながらいただくコース料理は格別で、特に印象的だったのは、メインの島根和牛もも肉の芳醇な味わいと、デザートとして供された茄子の赤ワインコンポート。その意外な組み合わせは、この街が持つ伝統と革新性を象徴しているかのようだった。

食事を終え外に出ると、それまでの穏やかな天気が嘘のように、強い雨が降り出していた。しばらく雨宿りをし、小降りになったのを見計らって夜の散策へ。目指すは大橋川の対岸、松江の繁華街だ。雨に濡れた路面が街灯を反射し、街全体がしっとりとした光に包まれている。空き店舗も散見されるが、県庁所在地の夜は、私が想像していたよりもずっと活気があった。

食事を終え外に出ると、それまでの穏やかな天気が嘘のように、強い雨が降り出していた。しばらく雨宿りをし、小降りになったのを見計らって夜の散策へ。目指すは大橋川の対岸、松江の繁華街だ。雨に濡れた路面が街灯を反射し、街全体がしっとりとした光に包まれている。空き店舗も散見されるが、県庁所在地の夜は、私が想像していたよりもずっと活気があった。

大橋川にかかる松江大橋のたもとに、ひときわ風格のある旅館が佇んでいた。「大橋館」。小泉八雲が松江で最初に逗留した場所だ。ライトアップされたその姿は、130年以上前の記憶を今に伝えている。八雲もまた、このような雨の夜、この橋の上から水の都の夜景を眺めたのだろうか。彼の眼に映ったであろう「知られぬ日本の面影」の断片を探しながら、私は静かな夜の街を歩いた。

大橋川にかかる松江大橋のたもとに、ひときわ風格のある旅館が佇んでいた。「大橋館」。小泉八雲が松江で最初に逗留した場所だ。ライトアップされたその姿は、130年以上前の記憶を今に伝えている。八雲もまた、このような雨の夜、この橋の上から水の都の夜景を眺めたのだろうか。彼の眼に映ったであろう「知られぬ日本の面影」の断片を探しながら、私は静かな夜の街を歩いた。

第二日:ヘルン先生の面影を辿って

午前の部:「ばけバス」で巡る八雲ゆかりの地

二日目の朝は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻セツの生涯を描いたNHKの朝ドラマ「ばけばけ」ゆかりの地を巡るツアーバス、「ばけバス」から始まった。松江の人々が親しみを込めて「ヘルン先生」と呼んだ彼の面影を、午前の時間を使って辿っていく。今回の旅を決めた後でこのツアーの存在を知り、予習のためにドラマを見始めたのだが、すっかりその世界に魅了されてしまった。

二日目の朝は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻セツの生涯を描いたNHKの朝ドラマ「ばけばけ」ゆかりの地を巡るツアーバス、「ばけバス」から始まった。松江の人々が親しみを込めて「ヘルン先生」と呼んだ彼の面影を、午前の時間を使って辿っていく。今回の旅を決めた後でこのツアーの存在を知り、予習のためにドラマを見始めたのだが、すっかりその世界に魅了されてしまった。

バスはまず、松江城の敷地内にある城山稲荷神社へと向かった。朱色の鳥居をくぐると、空気が一変する。そこは、おびただしい数の石の狐(石狐)に埋め尽くされた、異様な空間だった。八雲はこの神社をこよなく愛し、散歩の途中に毎日のように立ち寄っては、狐たちを眺めていたという。

バスはまず、松江城の敷地内にある城山稲荷神社へと向かった。朱色の鳥居をくぐると、空気が一変する。そこは、おびただしい数の石の狐(石狐)に埋め尽くされた、異様な空間だった。八雲はこの神社をこよなく愛し、散歩の途中に毎日のように立ち寄っては、狐たちを眺めていたという。 苔むし、風雨にさらされ、それぞれに異なる表情を見せる狐たち。その中に、願いが叶うと言われる「玉を持つ狐」が二体だけ隠されているという。無数の狐の中からその姿を探し出すのは、まるで宝探しのようだった。八雲もまた、この神秘的な場所で狐たちと無言の対話を交わし、創作のインスピレーションを得ていたのかもしれない。

苔むし、風雨にさらされ、それぞれに異なる表情を見せる狐たち。その中に、願いが叶うと言われる「玉を持つ狐」が二体だけ隠されているという。無数の狐の中からその姿を探し出すのは、まるで宝探しのようだった。八雲もまた、この神秘的な場所で狐たちと無言の対話を交わし、創作のインスピレーションを得ていたのかもしれない。

次に訪れたのは、八雲がセツと共に約5ヶ月間を過ごした旧居。質素ながらも武家の気品を漂わせるその家で、何よりも心惹かれたのは、どの部屋からも眺めることができる日本庭園だった。八雲は仕事から帰ると、この縁側に座って庭を眺めるのが好きだったという。セツが語る日本の古い物語に耳を傾けながら、彼はこの庭に何を思っていたのだろうか。この家こそ、西洋の知性と日本の魂が出会い、数々の傑作が生まれた場所なのだ。

次に訪れたのは、八雲がセツと共に約5ヶ月間を過ごした旧居。質素ながらも武家の気品を漂わせるその家で、何よりも心惹かれたのは、どの部屋からも眺めることができる日本庭園だった。八雲は仕事から帰ると、この縁側に座って庭を眺めるのが好きだったという。セツが語る日本の古い物語に耳を傾けながら、彼はこの庭に何を思っていたのだろうか。この家こそ、西洋の知性と日本の魂が出会い、数々の傑作が生まれた場所なのだ。

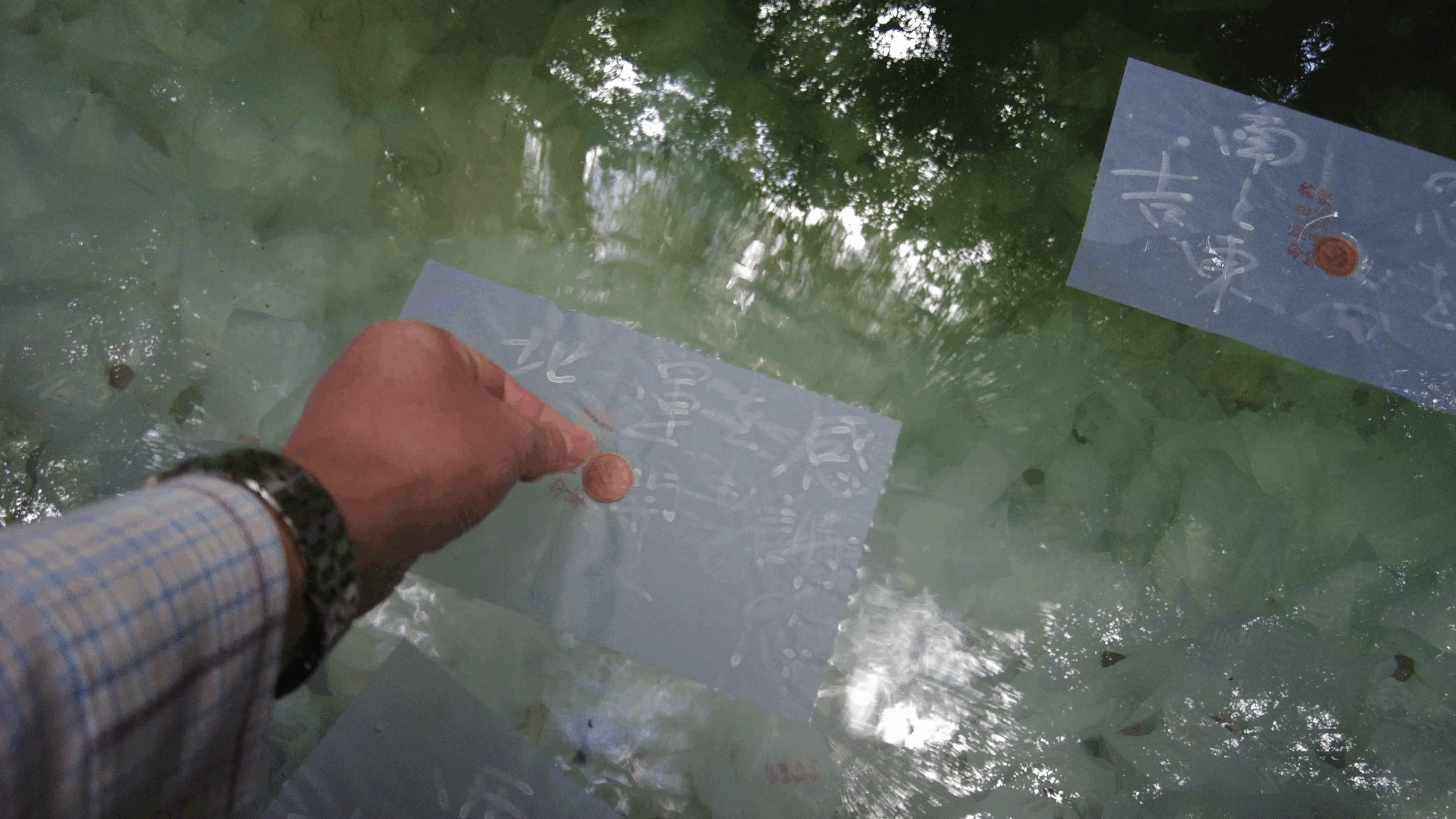

ツアーの最後は、松江市郊外の八重垣神社。祀られているのは、ヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトと、その妻クシナダヒメ。日本神話で最初の正式な結婚をした夫婦神にあやかり、古くから縁結びの聖地として信仰を集めている。神社の奥、鬱蒼とした木々に囲まれた小道を抜けると、静謐な空気に包まれた「鏡の池」が現れる。ここは、クシナダヒメがオロチから身を隠している間、その姿を映したと伝えられる神聖な池だ。 ドラマにも登場した良縁占いを、私も体験してみる。社務所でいただいた和紙を水面に浮かべ、そっと十円玉を乗せる。紙が早く沈めば良縁は近く、遅ければ遠いという。この「良縁」とは、恋愛や結婚といった人との縁に限らず、仕事や物、機会などあらゆる望ましい縁を指すもので、老若男女問わず占うことができるそうだ。とはいえ、池の周りで熱心に紙の行方を見守っていたのは、そのほとんどが女性たちだった。私の紙は、数分も経たないうちに、岸からほど近い場所で静かに水底へと消えていった。古代の姫君が自らの姿を映した水面に、現代の私たちがささやかな祈りを浮かべる。時を超えて、人々の変わらない願いがこの池に溶け込んでいるようだった。

ドラマにも登場した良縁占いを、私も体験してみる。社務所でいただいた和紙を水面に浮かべ、そっと十円玉を乗せる。紙が早く沈めば良縁は近く、遅ければ遠いという。この「良縁」とは、恋愛や結婚といった人との縁に限らず、仕事や物、機会などあらゆる望ましい縁を指すもので、老若男女問わず占うことができるそうだ。とはいえ、池の周りで熱心に紙の行方を見守っていたのは、そのほとんどが女性たちだった。私の紙は、数分も経たないうちに、岸からほど近い場所で静かに水底へと消えていった。古代の姫君が自らの姿を映した水面に、現代の私たちがささやかな祈りを浮かべる。時を超えて、人々の変わらない願いがこの池に溶け込んでいるようだった。

午後の部:ばたでんに揺られ、出雲の暮らしに触れる

午後は、一畑電車、通称「ばたでん」に乗り、出雲方面へと向かった。松江しんじ湖温泉駅から乗り込んだのは、宍道湖をイメージしたラッピングが施された7000系という新しい車両。大きな窓から差し込む陽光が、湖面をきらきらと照らし出す。その美しい風景は、いつまで見ていても飽きることがなかった。

午後は、一畑電車、通称「ばたでん」に乗り、出雲方面へと向かった。松江しんじ湖温泉駅から乗り込んだのは、宍道湖をイメージしたラッピングが施された7000系という新しい車両。大きな窓から差し込む陽光が、湖面をきらきらと照らし出す。その美しい風景は、いつまで見ていても飽きることがなかった。

雲州平田駅で下車し、古い町並みが残る木綿街道を散策する。ここでの目的は、街道の風情と温泉だったが、駅に降り立つと、町の至る所でユニークな飾り物が目に飛び込んできた。それが、この地で初めて知った民俗芸術「平田一式飾り」だった。これは、陶器や金物など、ある一種類の道具だけを使って歴史上の一場面などを立体的に作り上げる芸術で、その起源は江戸時代に疫病が流行した際、神への感謝を込めて茶器一式で大黒天像を奉納したことにあるという。予期せぬ出会いであったが、その発想の奇抜さと技術の高さにすっかり魅了されてしまった。苦難の中からユーモアと創造性を見出し、それを後世に伝え続ける人々のたくましさが、そこにはあった。

雲州平田駅で下車し、古い町並みが残る木綿街道を散策する。ここでの目的は、街道の風情と温泉だったが、駅に降り立つと、町の至る所でユニークな飾り物が目に飛び込んできた。それが、この地で初めて知った民俗芸術「平田一式飾り」だった。これは、陶器や金物など、ある一種類の道具だけを使って歴史上の一場面などを立体的に作り上げる芸術で、その起源は江戸時代に疫病が流行した際、神への感謝を込めて茶器一式で大黒天像を奉納したことにあるという。予期せぬ出会いであったが、その発想の奇抜さと技術の高さにすっかり魅了されてしまった。苦難の中からユーモアと創造性を見出し、それを後世に伝え続ける人々のたくましさが、そこにはあった。

街道沿いの醤油屋「岡茂一郎商店」にも立ち寄った。ここでは、山陰地方特産の「再仕込み醤油」が作られている。通常の醤油が食塩水で仕込むのに対し、一度出来上がった生醤油で再度仕込むという贅沢な製法で、色も味も非常に濃厚だという。お土産に辛口と甘口の二種類を買い求め、家で味わうのを楽しみにした。店の方と話す中で、さらに興味深い話を聞くことができた。すぐ近くのクラフトビール醸造所が、この店の醤油の搾りかすを使ってビールを造り、ちょうどこの11月から発売を開始したというのだ。その話に興味を惹かれ、早速その醸造所へ足を運んでみた。醤油のビールと聞いて一瞬身構えたが、実際に飲んでみると、醤油の塩辛さは全く感じられない。クラフトビール特有の尖った癖もなく、驚くほどまろやかで飲みやすい一杯だった。伝統的な醸造所と新しい醸造所が手を取り合って生み出した、まさにこの土地ならではの味との出会いだった。

街道沿いの醤油屋「岡茂一郎商店」にも立ち寄った。ここでは、山陰地方特産の「再仕込み醤油」が作られている。通常の醤油が食塩水で仕込むのに対し、一度出来上がった生醤油で再度仕込むという贅沢な製法で、色も味も非常に濃厚だという。お土産に辛口と甘口の二種類を買い求め、家で味わうのを楽しみにした。店の方と話す中で、さらに興味深い話を聞くことができた。すぐ近くのクラフトビール醸造所が、この店の醤油の搾りかすを使ってビールを造り、ちょうどこの11月から発売を開始したというのだ。その話に興味を惹かれ、早速その醸造所へ足を運んでみた。醤油のビールと聞いて一瞬身構えたが、実際に飲んでみると、醤油の塩辛さは全く感じられない。クラフトビール特有の尖った癖もなく、驚くほどまろやかで飲みやすい一杯だった。伝統的な醸造所と新しい醸造所が手を取り合って生み出した、まさにこの土地ならではの味との出会いだった。

再びばたでんに乗り、終点の電鉄出雲市駅へ。今度やってきたのは、2100系という年季の入った車両だった。かつて東京の京王線を走っていた電車で、製造年を確認すると昭和43年とある。半世紀以上も走り続けている車両だ。走り出すと、ガタンゴトンという大きな音と共に、車体が上下左右に大きく揺れる。線路の状態もあるだろうが、その揺れを吸収しきれない足腰の弱さは、長年働き続けてきたベテランの姿そのものだった。都会での役目を終え、この神話の国で第二の人生を送る老兵に揺られながら、私は終着駅を目指した。

再びばたでんに乗り、終点の電鉄出雲市駅へ。今度やってきたのは、2100系という年季の入った車両だった。かつて東京の京王線を走っていた電車で、製造年を確認すると昭和43年とある。半世紀以上も走り続けている車両だ。走り出すと、ガタンゴトンという大きな音と共に、車体が上下左右に大きく揺れる。線路の状態もあるだろうが、その揺れを吸収しきれない足腰の弱さは、長年働き続けてきたベテランの姿そのものだった。都会での役目を終え、この神話の国で第二の人生を送る老兵に揺られながら、私は終着駅を目指した。

終章:予期せぬ帰路と、残された面影

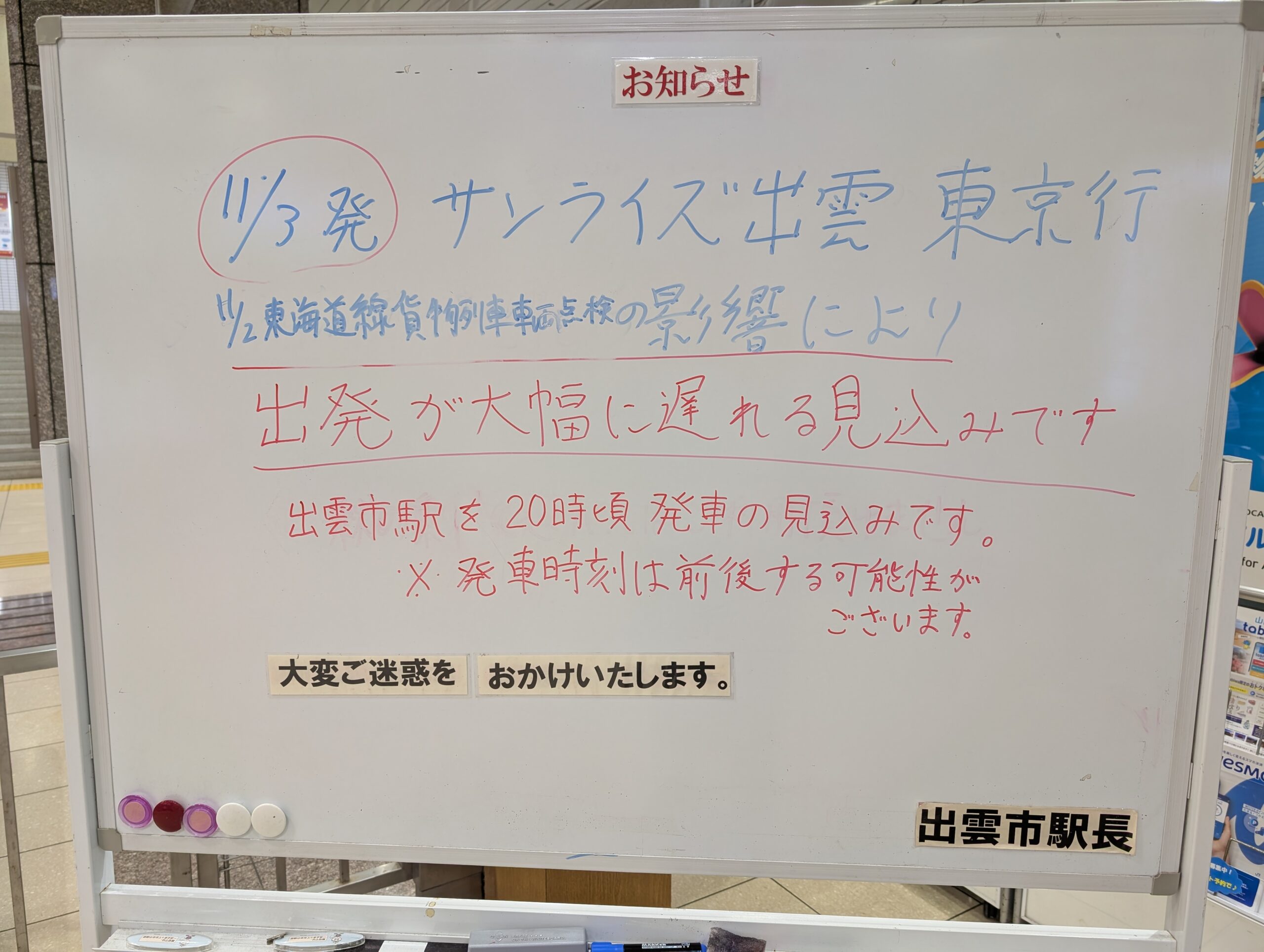

旅の終わりは、予期せぬ形で訪れた。帰路は、日本唯一の寝台特急「サンライズ出雲」に乗るのを心待ちにしていた。しかし、出雲市駅の掲示板には無情な知らせが。前日の貨物列車トラブルの影響で、出発が大幅に遅れるという。このままでは、岡山で乗り継ぐ最終の新幹線に間に合わない。

旅の終わりは、予期せぬ形で訪れた。帰路は、日本唯一の寝台特急「サンライズ出雲」に乗るのを心待ちにしていた。しかし、出雲市駅の掲示板には無情な知らせが。前日の貨物列車トラブルの影響で、出発が大幅に遅れるという。このままでは、岡山で乗り継ぐ最終の新幹線に間に合わない。

初めて乗るはずだった「サンライズ出雲」への夢は断たれ、急遽、特急「やくも」に乗り換えることになった。旅にトラブルはつきものだが、サンライズ出雲の切符の払い戻しから、やくもの再予約と発券まで、駅員とのやり取りや券売機での手続きに予想以上の時間を費いしてしまった。 その結果、駅でゆっくり夕食をとる時間はもう残されておらず、売店で買った出雲のソウルフード「コーヒーバラパン」を車内で頬張ることになった。バラの花を模した美しいパンは、昭和24年頃に「バラの花のような美しいパンを作りたい」という職人の思いから生まれたという。その優しい甘さが、慌ただしい旅の終わりを少しだけ慰めてくれた。

その結果、駅でゆっくり夕食をとる時間はもう残されておらず、売店で買った出雲のソウルフード「コーヒーバラパン」を車内で頬張ることになった。バラの花を模した美しいパンは、昭和24年頃に「バラの花のような美しいパンを作りたい」という職人の思いから生まれたという。その優しい甘さが、慌ただしい旅の終わりを少しだけ慰めてくれた。

この二日間で、八雲が見た「知られぬ日本の面影」の断片に、確かに触れることができた。しかし、それはまだほんの一部に過ぎない。この神話と湖の国の魅力の深淵を覗くには、あまりにも短い旅だった。だからこそ、この旅をここで終わらせるわけにはいかない。必ず再訪し、もっと深くこの土地を知りたい。そしてその時こそ、今回乗りそびれた「サンライズ出雲」の客室から、夜明けの宍道湖を眺めるという、持ち越した夢を叶えたいものだ。そんな新たな目標を胸に、私は神々の国を後にした。